これは、芝浦工業大学の建築研究会内にて行われた、

一年生自主見学会B班プレゼンテーション

で使用された資料を再編集したものです。

画像はクリックすると大きくなります。

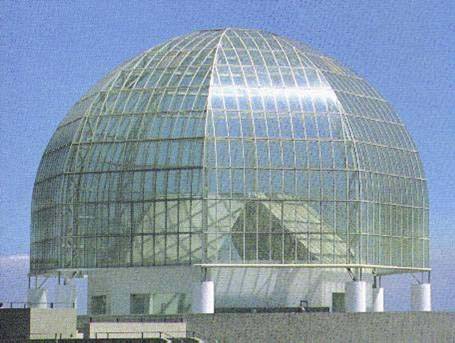

<葛西臨海水族園>

名称:葛西臨海水族園

建築家:谷口吉生

完成時期:1989年10月10日

用途:公園施設・水族館

ガラスの鳥籠

谷口吉生の方針

彼は最初に二つの方針を考えこの水族園を設計した。

一つ目は水族園と海辺の関連づけであった。彼は敷地内に水のある景観を取り入れ、同一化を図ったことである。

↓まるで、噴水池が海へと続いているような錯覚を受ける。

コンセプトの二つ目としては、水族園内を非日常性のある空間にすること。

できるだけ建物の形を幾何学的な形にし、東京湾の景観と合わせ非日常性のある空間を創る。

できる限り自然の景観を残しつつ、水族園を溶け込ませることによって、非日常性を演出している。

↓ヨットの帆に模したテントデッキ

建物内は一変して暗く、水、深海といったイメージを持たせる。

日の光を媒体とした外観とはまったく違い、外部と内部の異質なつながりを感じる。

バリアフリーを見て

館内全体の各所にスロープがあり、車椅子やベビーカーでも回れる。

全てのトイレに車椅子対応トイレがついている。

館内の全てのエリアに段差や階段などにスロープが設置されているわけでない。

館内には点字による案内は無かった、これは水族館が目で見る施設だからだろうか。今後考えたい。

全体を見て、最低限の配慮はなされているとおもえるのだが、

完成した時期はバリアフリーが注目され始めた時期より少し前のため、

公共施設としてはバリアフリーがまだ不十分なところもあり、まだまだ改善の余地があるのではないだろうか。

まとめ

この公園の主役ともいえる水族園は、主役ならではの存在感がある。

でもそれは、建築物として独立し主張しているのではなく、周りの自然との融合の中で主張している。

入り口付近は木々に囲まれ、背面は浜辺に抱かれている。

公園全てを見ながら設計を行った建築家ならではの場所使いだと思える。

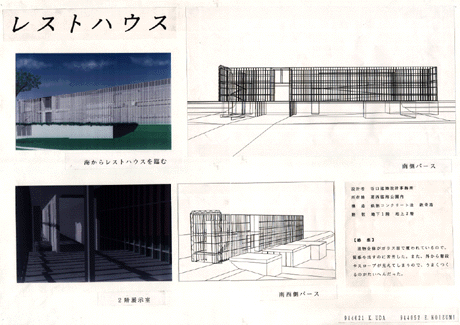

<レストハウス>

名称:葛西臨海公園展望広場レストハウス

建築家:谷口吉生

完成時期:1995年7月7日

用途:公園施設・休憩所

水族園からほぼ六年後に完成したこの幅7メートル、長さ75メートル、高さ11メートルの直方体である建物は、

設計にあたり、公園を訪れる人々のための休憩・展望施設としての機能・再開発事業の締めくくりとしての記念性、

そして隣接する水族園との建築的調和などが設計条件として求められた。

概観は、このガラスの直方体と隣接する水族園のガラスのドームが一対となって、

公園全体を庭と見立てたとき、 あたかも、その庭石となるようなスケール感を与え、景観上の特徴となっている。

通路は緩やかな階段とスロープの連続で、周辺に展開する東京湾への雄大な眺望に接しながら一巡していく。

設備においては、ガラスの箱をいかに効率よく空調するかということが最大の課題とされたが、

通る場所を集中的にゾーンとして空調する方法が採用されている。

まとめ

空調や照明を床などに取り付け、ガラスの天井によって独特の開放感と光を得ている。

しかし、レストハウス内から見る海や緑に対し、外から見るこの建物は多少威圧的な感があり、

その不調和に建築としての課題があるように思われた。

リンク

葛西臨海水族園

感想

見学会を終え、プレゼンテーションの用意をする段階で、この建築の調べを進めた。

そして、すこしずつこの建物に対しての記憶を咀嚼していった。

ガラスのレストハウスは、空調に不満を感じたが、なんとなく今、

ガラスの建物が多く見られる理由がわかる気がする。

水族館も、初対面とさほど変わらないような僕らの間に、良い空気を出してくれた。

周辺環境によってはもっと人の集まる場所になるのではないだろうか。

見学会を大学に入ってすぐに行えたことで、一人一人が建築という道に進んだことを

再度確認し、モチベーションを高めることができたのではないだろうか。

B班 班員

小林亮一

石川周

今井恒

榎本佳史

大槻陽平

戻る