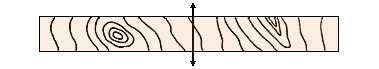

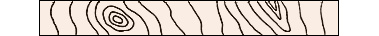

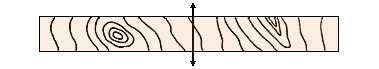

図1に示したような模様をもったふたつの帯がある。この短冊状の帯は、ごく普通の地

図から切り取ることができる。

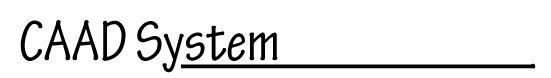

FIG1:BELT A

FIG1:BELT A

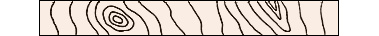

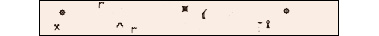

FIG1:BELT B

FIG1:BELT B

(A)の帯 — 地形の等高線図

(B)の帯 — 土地利用図

ふたつの帯がそれぞれ上記の内容をもっていることは、すぐさま理解できる。1枚の地

図には、(A)と(B)が重ねられて描かれているのが通常であろう。

ふたつの帯は、次のような空間のふたつの性格を示している。即ち、

(A)の帯 — 場としての空間

(B)の帯 — 容器としての空間

である。次に、ふたつの帯を語るうえでもっとも有力な概念は、次のとおりである。

(A)の帯 — 中心

(B)の帯 — 境界

(A)の帯の中心は、通常、山の頂点や稜線、マイナスの中心として谷がとられる。(

B)の帯では、境界は明らかであろう。私たちが研究対象とするのは、必ずしも帯びで

あるとは限らない。むしろ、正方形や長方形の対象領域を選ぶ。設計となるとなぜ短冊

形となるのかを説明するひとつの理由を、図2が示している。

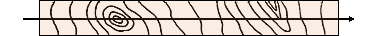

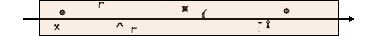

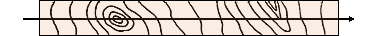

FIG2:BELT A

FIG2:BELT A

FIG2:BELT B

FIG2:BELT B

即ち、人々がこの短冊を〈横断する(トラヴァースする)〉図式が当初からイメージさ

れている。図2の(B)が〈多層構造〉であり、図1の(B)が直線状にならんだ〈混

成系〉であり、〈ロートレアモン集合〉である。また、矢印の線は、ひとつの〈経路〉

を示している。

(A)の帯は、70年代に集落調査をしつつ、また同時に閉曲線図面の研究をしつつ設

計してきた一連の「反射性住居」のときからの図式である。

短冊型の空間が基本となってゆくのは、バスティーユのオペラ座のコンペティションで

の舞台からである。この段階では、まだ〈可能世界〉という概念は出てきていない。こ

れが出てくるのは、ケルンのメディアパークからである。可能世界の広場は、装置や地

理的条件によって、一定に条件づけられたなかでの可能性をもった広場である。これが

均質空間とどのように差異づけられているかはには、問題は残されている。いかに方向

づけられているにせよ、短冊型のいわば〈台(テーブル)〉の上には、さまざまな形の

主として(A)や時に(B)の帯が生起することを期待しているからである。

短冊型の台を広場として採用するとき、そこにはポテンシャル広場が想定されがちなの

で、多層構造は図3で示した形がつくりやすい。図3では、異質な層を横断することに

なるが、(B)の帯に戻ると異質な領域を説明するときに、空間の「位相」が異なるか

ら、領域が異なるという説明をこれまでに試みてきた。つまり、位相が様相を表すイン

デックスになっている。

FIG3

FIG3

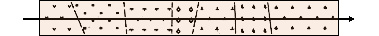

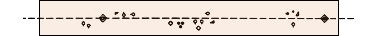

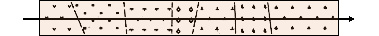

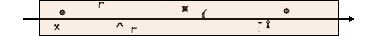

ところが最初に戻って、地図にはその他の事柄がまだ記入されている。そのうちのひと

つが、図4の(C)の帯で示す記号の集合である。仮に記号に差異がはっきりしており、

何らかのかたちで相互に関係がないことが言えれば、ものの「ロートレアモン集合」と

なる。

FIG4:BELT C

FIG4:BELT C

(C)の帯 — 記号としての空間

図5となると、それぞれの記号はランドマークあるいはその可能性をもつものとして理

解される。通常私たちは、ランドマークのような主観的な指標を取り扱う方法をもたな

いので、(C)の帯を(A)の帯に転換して理解しようとしてきた。この場合、諸記号

は〈グレイン〉、白地の部分が〈マトリックス〉である。さらに、(A)の帯への転換

を強く意識すれば、記号はジェネレーターと解される。

FIG5:BELT C

FIG5:BELT C

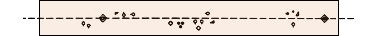

さて、(C)の帯について記号の集団をX、その配列規則をΓとすると、その分布状態

は(X,Γ)で表される。ところが、私たちの研究のもっとも弱い点は、Γが巧妙には

記述できないところにある。そこで考案したのが図6のような基準線で、都市に「見え

ない糸がピンと張られている」といったイメージに基づく、〈アーバン・ストリングス〉

である。これに添って、記号の集合〈フローティング・エレメント〉が配列される。

FIG6

FIG6

フローティング・エレメントは、配列される状態を指しているが、働きのうえからする

と〈アーバン・インダクター〉の一種である。アーバン・インダクターは、都市の賑わ

いを誘起する諸要素である。実際の建物でも使ってきた光のリフレクターとしての〈ウ

イング〉、照明タワー類、さまざまなあずまや、電話ボックスなどがこれに含まれるで

あろう。

モントリオールのコンペティションでは、いろいろな概念が整理された。(A)(B)

(C)の帯をつくる母胎となる帯(状広場)を囲む建築は、〈フレーム〉である。従っ

てフレームによって帯は縁どられている。フレームの配列規則は、モントリオールの場

合は近代のグリット状街路網に準じている。〈コンティニウム〉とは、既存の建物を何

らかのかたちで保存しながら、建物を更新・拡張したものを指し、それを都市的な広が

りに適用すれば、現存するアーバン・コンテクストにのってつくられる建物は、都市計

画レベルでのコンティニウムとなる。

フローティングつまり〈浮遊〉なる25年ほど前の概念から、実は(A)の帯の研究を

始めたのだが、というのは、建築には決定しきれない領域、自由な領域があって、それ

らが場の領域として放置されると考えたからである。

FIG1:BELT A

FIG1:BELT A FIG1:BELT B

FIG1:BELT B FIG2:BELT A

FIG2:BELT A FIG2:BELT B

FIG2:BELT B FIG3

FIG3 FIG4:BELT C

FIG4:BELT C FIG5:BELT C

FIG5:BELT C FIG6

FIG6