ご挨拶

―2020年度『建築展』開催に際して―

建築研究会では、例年『建築展』を日本建築学会・建築会館1階ギャラリー(東京都港区芝5町目)にて開催しております。しかし、2020年初頭からCOVID-19が流行の兆しを見せ始め、『建築展』を例年に基づいた開催にするか検討しました。結果、実地での開催を取りやめることが決定し、新たな方式を模索していくことになりました。私たち建築研究会メンバーは気持ちをすぐに切り替え、ビデオ会議やオンラインツールを利用しながらつながりを保ち、違う形での『建築展』開催に向けて再始動しました。その後、私たちはVRSNS(バーチャルSNS)である『cluster』の存在を知り、研究の内容をその「空間」で表現することに決めました。イベント開催にあたり、専用のWebサイトやアンケートを製作したり、外部へ向けて幅広くその開催を宣伝したりと、日本中ひいては世界中に向けて建築研究会の活動を発信することができました。『建築展』の開催期間中は、衣袋洋一先生、学生をはじめとした16名の研究室OB・OGの皆様にご参加頂いて、「座談会」を行って『建築展』についての議論が行われました。「座談会」では、私たちの肉体が存在する現実的な空間や環境を表す「現実空間」と、コンピューターネットワーク上の仮想的な空間や環境である「仮想空間」の2つが議論の中心となり、私たちの生活環境と重ね合わせながら意見交換がなされました。

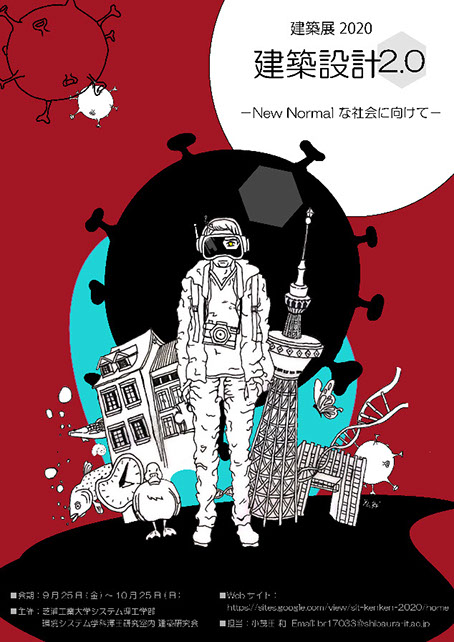

■題名:

『建築設計2.0―New Normalな社会に向けて―』

■主催・企画・運営

芝浦工業大学 建築研究会

■会場

『バーチャルSNS cluster』(オンライン)

■会期

2020年9月25日~2020年10月25日

■公式サイト

https://sites.google.com/view/sit-kenken-2020/home

※上記のサイトは現在も有効です。ぜひご覧ください。

<概要文>

―仮想空間*¹― それはネットワーク上に構築された空間のことである。世間では COVID-19 により生活・活動が制約されたことで、リモートワークやオンライン飲み会のように人々の行動が仮想空間へ移動するなど、「 New Normal 」ともいえる新たな社会変化が起きている。建築設計者の社会的役割は、個々人の生活や社会活動をより最適化するための「場」を構想・構築することにある。仮想空間でも社会活動が行われるようになった今、建築設計者は、現実空間 *²と仮想空間が双方向的に関わり合い「 New Normal 」を見出しうる創発的な「場」を構築することができるのではないか。本建築展では、『バーチャル SNS cluster』*³の「場」を用い、「 New Normal な社会 」における建築設計者の社会的役割を模索する。

*¹仮想空間:コンピューターネットワーク上の仮想的な空間や環境。

*²現実空間 :私たちの肉体が存在する現実的な空間や環境。

*³バーチャル SNS cluster:「スマートフォンやPC、VR機器など様々な環境からバーチャル空間に集ってイベントに参加したり、友達とコンテンツを楽しめるバーチャルSNSである。clusterのイベントでは主催者と参加者をシステム的に区別しており、イベント開催に適した機能を揃えたプラットフォームとなっている。また、イベントページのURLをシェアするだけで、数百~数千名のユーザーが好きな場所から集まってイベントに参加できる。」

引用:<https://cluster.mu/e/a6bce558-0982-4db4-8368-5eee6e9f4a78>

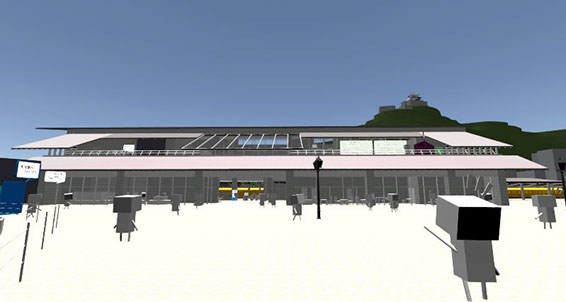

バーチャルSNS『cluster』での『建築展』の様子

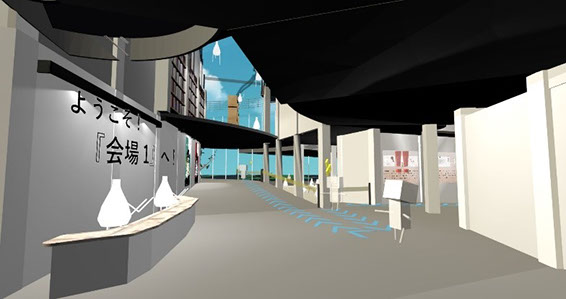

【建築展-会場ロビー-】

「会場ロビー」では、本イベントを開催した旨や動画、分析を展示した。分析では、飲み会や買い物などの生活・活動シーンをバーチャルで再現することで、現実/仮想空間の同一性と差異性を見出せないかと考えた。また、実際の展示会場を想定した(毎年使ってきた施設を模した)「会場ロビー」から、遠く離れた分析対象建築サイトを「会場1」「会場2」「会場3」としてワールドの移動体験ができるようにした。

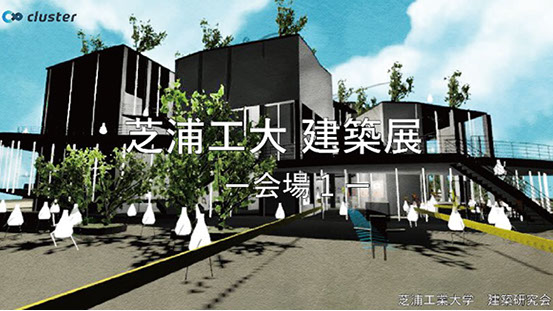

【建築展-会場1-】

「建築展-会場1-」では仮想空間上で、自分自身をアバターに見立て客観的に観察し、主観的な体験の得られ方を分析した。分析より、自身のアバターの進行ルートに合わせて 3D オブジェクトを配置することで、未来の事象である自身の移動した姿と、過去の事象である自身の移動する前の姿を認識させ、自身を客観視して観察するという現実空間では限られた人にしかできない体験を、より多くの人が体験できるようにデザインした。

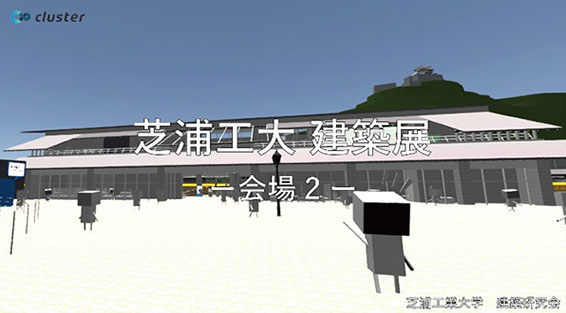

【建築展-会場2-】

「建築展-会場2-」では、海や山といった周辺環境と調和した建築を仮想空間上で表現した。周辺環境(海や鉄道、背景の山並みまで)と一体的な建築モデルを示すことによって、実際に行ったことがない人も、その場の周辺環境を意識できるようにした。また、仮想空間内での他者とのコミュニケーションについても分析した。空間上でユーザーが自由で気軽にコミュニケーションできるように、チャットログを表示するパネルを配置し、仮想空間上でのコミュニティの場としてデザインした。

【建築展-会場3-】

「建築展-会場3-」では、仮想空間上で建築模型のように断面を分割し、それを実空間のように、あるいは建築模型の中を歩き回るような体験空間を表現した。現実の建築模型は、設計者の意図が色濃く反映され、制作方法や縮尺が一つに設定されるが、サイバー表現ではその制限がなくなり観察者の感覚を自由にするように思えた。建築設計に詳しくない人々が模型の中に入り込むという非現実的なわくわく感が生み出されたのではないかと思う。建築空間の新たな楽しみ方のデザインであり、新たな発見があった。

展示のまとめ

仮想空間上にある建築空間を現実空間にある建築とリンクさせることで、これまでにない空間体験を可能にし、建築設計者とユーザー(建築を体験し使用する人々)の垣根を超えた、よりオープンな建築の創作行為が可能になるだろう。建築・建設業専門家以外の多くの人々が、閉鎖的になりがちな建築・建設の専門分野に、だれでも参画しやすくなる可能性、つまり、建築のつくり方、働き方、学び方のイノベーションに結びつくのではないかと考える。COVID-19 によって加速したNew Normalな社会において、建築設計者は仮想空間と現実空間を緊密に結び関係付け、「建築設計 2.0 」へアップグレードしていくべきタイミングなのかもしれない。

外部メディアへの掲載

建築系学生のための情報サイト「LUCHTA(ルフタ)」に、建築展の開催が掲載されています。以下リンクから是非ご覧ください。

https://luchta.jp/report/sit-kenken/2020

©2021 建築研究会